H36.0 Диабетическая ретинопатия (E10-E14+ с общим четвертым знаком .3), МКБ-10

Отредактировано: 20.11.2025

Диабетическая ретинопатия

Определение

Диабетическая ретинопатия (ДР) представляет собой специфичное позднее нейромикрососудистое осложнение сахарного диабета, характеризующееся прогрессированием от начальных изменений, связанных с повышенной проницаемостью и окклюзией ретинальных сосудов, до развития неоваскуляризации и фиброглиальной пролиферации, и являющееся одним из проявлений генерализованной микроангиопатии [1].

Диабетический макулярный отек (ДМО) – утолщение сетчатки, связанное с накоплением жидкости в межклеточном пространстве нейроэпителия из-за нарушения гематоретинальных барьеров и несоответствия между транссудацией жидкости и способностью к ее реабсорбции [1].

Эпидемиология

Диабетическая ретинопатия является одной из основных причин предотвратимой слепоты в мире. По данным ВОЗ, у 1 из 3 пациентов с диабетом выявляются признаки ретинопатии, а у 1 из 10 – угрожающие зрению формы заболевания [2, 3].

В Российской Федерации распространенность ДР составляет 20-30% пациентов с СД 2 типа и до 80% – с СД 1 типа при длительности заболевания более 20 лет [1].

Диабетический макулярный отек встречается у 6-10% пациентов с диабетом и является ведущей причиной снижения зрения у больных с ДР [4].

Риск развития ДР напрямую связан с длительностью диабета: через 5 лет от начала СД 1 типа признаки ДР выявляются у 25% больных, через 10 лет – у 60%, через 20 лет – более чем у 90% [3].

Классификация

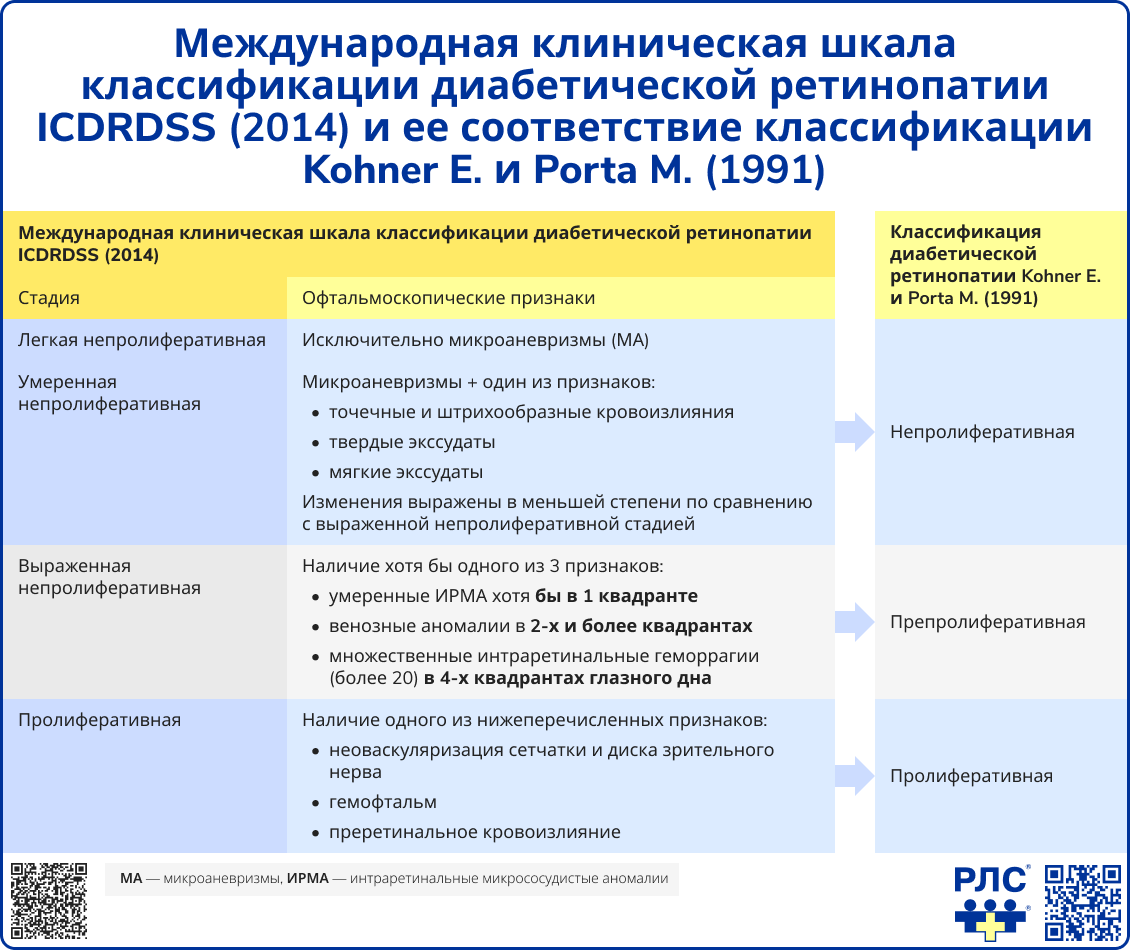

Классификация диабетической ретинопатии, предложенная Kohner E. и Porta M. (1991), выделяет три стадии заболевания:

- Непролиферативная ДР (соответствует легкой непролиферативной и умеренной непролиферативной стадии по Международной клинической шкале классификации диабетической ретинопатии ICDRDSS);

- Препролиферативная ДР (соответствует выраженной непролиферативной стадии по ICDRDSS);

- Пролиферативная ДР (соответствует пролиферативной стадии по ICDRDSS).

Факторы риска

К основным факторам риска диабетической ретинопатии относятся [3]:

- тип и длительность диабета (чем больше стаж СД, тем выше риск развития ДР),

- хроническая гипергликемия (HbA1c >7%),

- артериальная гипертензия,

- дислипидемия,

- диабетическая нефропатия,

- курение,

- беременность,

- пубертатный возраст,

- экстракция катаракты.

Контроль системных факторов риска (гликемия, артериальное давление, липидный профиль) доказанно снижает риск прогрессирования диабетической ретинопатии.

Этиология и патогенез

В настоящее время не существует единой универсальной концепции, которая бы полностью объясняла начальные механизмы формирования диабетической ретинопатии и однозначно разграничивала первичные и вторичные звенья ее патогенеза. Тем не менее, ряд процессов изучен достаточно подробно. В частности, хорошо описаны механизмы апоптоза клеток сетчатки и первые структурные изменения в микрососудах.

Согласно классическому представлению о патогенезе ДР, ключевую роль играют сосудистые нарушения, возникающие на фоне хронической гипергликемии. Постепенно формируются повреждения эндотелия, базальной мембраны и перицитов, что приводит к структурной перестройке капиллярной стенки и закрытию части сосудов. Это вызывает локальные зоны ишемии, клетки которых начинают продуцировать биологически активные вещества, главным образом – факторы роста, такие как фактор роста эндотелия сосудов (VEGF). Их основная функция заключается в стимуляции пролиферации эндотелиальных клеток и формировании новых сосудов для компенсации гипоксии. Однако при диабетической ретинопатии этот процесс становится патологическим: вновь образованные сосуды имеют дефектное строение, не обеспечивают адекватного кровоснабжения и склонны к повышенной проницаемости. Дополнительно в ряде сосудов развивается шунтирование кровотока. Таким образом, увеличиваются зоны неперфузии и ишемии, а нарушение барьерной функции стенки сосудов способствует пропотеванию жидкости и появлению ретинального отека. Отек усугубляет гипоксию и запускает замкнутый круг сосудистых нарушений. Одновременно в условиях ишемии и гипоксии развивается нейродегенерация: нарушаются метаболические процессы, повреждаются нейроны и клетки Мюллера, что приводит к их апоптозу и морфологическим изменениям сетчатки.

Существует и альтернативная точка зрения, предложенная J. Wolter и J. Bloodworth, а позднее развитая в исследованиях A. Barber, D. Antonetti, E. Lieth и соавт. Согласно этой гипотезе, первичными являются не сосудистые, а нейродегенеративные изменения. В экспериментальных моделях и клинических исследованиях было показано, что поражение ганглиозных клеток, астроцитов и клеток Мюллера возникает раньше, чем выраженные сосудистые изменения. Деструкция и апоптоз глиальных элементов ведут к нарушению межклеточных контактов, дестабилизации локального гомеостаза и повреждению внутреннего гематоретинального барьера. В результате в патологический процесс вовлекаются эндотелиальные клетки и перициты, а сосудистые изменения развиваются как вторичное явление, сопровождающее и отчасти усиливающее нейродегенерацию [5].

Таким образом, современные представления о патогенезе ДР позволяют выделить следующие процессы в ее развитии:

- формирование микроаневризм,

- патологическая сосудистая проницаемость,

- сосудистая окклюзия,

- неоваскуляризация и фиброзная пролиферация,

- сокращение фибровоскулярной ткани и стекловидного тела [1].

Клиническая картина

Для диабетической ретинопатии часто характерно длительное бессимптомное течение. Появляющиеся жалобы неспецифичны [6]:

- Постепенное снижение остроты зрения, метаморфопсии, снижение контрастной чувствительности;

- При преретинальных и витреальных кровоизлияниях – резкое снижение остроты зрения, внезапное появление пятен или «сетки» перед глазами, затуманивание зрения;

- При диабетическом макулярном отеке – искажение прямых линий, затруднения при чтении;

- При отслойке сетчатки – снижение зрения и появление «завесы» в поле зрения.

Объективные изменения на глазном дне при диабетической ретинопатии коррелируют со стадией заболевания.

- На непролиферативной стадии визуализируются микроаневризмы, ретинальные кровоизлияния и «мягкие» экссудаты.

- При переходе в препролиферативную стадию наблюдается картина, соответствующая правилу «4-2-1»:

- множественные ретинальные геморрагии в четырех квадрантах,

- венозные аномалии в двух и более квадрантах,

- умеренные интраретинальные микрососудистые аномалии (ИРМА) как минимум в одном квадранте.

- Для пролиферативной стадии характерны неоваскуляризация диска зрительного нерва и/или сетчатки, часто сопровождающаяся фиброзной пролиферацией, преретинальными и витреальными кровоизлияниями, а также развитие тракционной или тракционно-регматогенной отслойки сетчатки и неоваскулярной глаукомы.

Диабетический макулярный отек характеризуется утолщением сетчатки, которое может затрагивать или не затрагивать фовеолярную зону. При этом, при ДМО с вовлечением центра будет характеризоваться утолщением сетчатки от 250-300 мкм и выше.

Диагностика

Методы диагностики

Инструментальная диагностика включает [1]:

- визометрию,

- рефрактометрию,

- офтальмотонометрию,

- биомикроскопию переднего отдела глаза и стекловидного тела,

- офтальмоскопию в условиях медикаментозного мидриаза,

- биомикрофотографию глазного дна с использованием фундус-камеры для динамического наблюдения,

- оптическую когерентную томографию,

- флюоресцентную ангиографию глаза (ФАГ),

- ультразвуковое исследование глазного яблока,

- периметрию.

Лабораторная диагностика направлена на оценку нарушений углеводного обмена:

- исследование уровня глюкозы в крови,

- исследование уровня гликированного гемоглобина в крови (HbA1c).

Дифференциальная диагностика

Дифференциация макулярного отека с ретинальными кровоизлияниями осуществляется с окклюзией ретинальных вен, парафовеальной телеангиэктазией (визуализируются телеангиэктатические сосуды) и лучевой ретинопатией (при наличии анамнестических данных о проведенной лучевой терапии).

При выявлении неоваскуляризации сетчатки необходим дифференциальный диагноз с:

- окклюзией ретинальных вен,

- васкулитом сетчатки,

- саркоидозом,

- глазным ишемическим синдромом,

- серповидноклеточной ретинопатией (характеризуется преимущественно периферической неоваскуляризацией).

Дифференциальная диагностика неоваскуляризации радужной оболочки включает исключение окклюзии ретинальных вен и глазного ишемического синдрома.

Лечение

Тактика лечения

Тактика лечения диабетической ретинопатии и диабетического макулярного отека определяется стадией патологического процесса.

- При непролиферативной ДР основой ведения является динамическое наблюдение и строгий контроль системных факторов риска (гликемии, артериального давления, липидного профиля).

- На препролиферативной стадии может быть избрана стратегия активного наблюдения, однако при невозможности регулярного мониторинга состояния глазного дна показана лазерная коагуляция сетчатки.

- При развитии пролиферативной ДР методом выбора является панретинальная лазерная коагуляция. В случае возникновения осложнений, таких как непрозрачные витреальные геморрагии или тракционная отслойка сетчатки, выполняется витрэктомия.

Ведение диабетического макулярного отека зависит от вовлечения фовеолярной зоны.

- При ДМО с вовлечением центра макулы терапией первой линии являются интравитреальные инъекции анти-VEGF-препаратов, лазерная коагуляция применяется в качестве второго этапа при недостаточной эффективности биологической терапии.

- При ДМО без вовлечения центра макулы возможна стратегия наблюдения либо фокальная лазерная коагуляция, особенно при высоте отека до 400 мкм.

Консервативное лечение

На всех стадиях диабетической ретинопатии и диабетического макулярного отека должно проводиться лечение основного заболевания – сахарного диабета, направленное на коррекцию метаболических нарушений. Рекомендуется междисциплинарное ведение пациента на всех стадиях ДР и ДМО для компенсации системных нарушений (нормализация уровня гликемии, артериального давления и показателей липидного обмена, контроль нефропатии и хронических заболеваний). Кроме того, необходимо рекомендовать отказ от курения [1].

Лазерное лечение

Панретинальная лазерная коагуляция служит стандартом лечения пролиферативной ДР, а также может быть рассмотрена на препролиферативной стадии при высоком риске прогрессирования или невозможности регулярного мониторинга. При наличии ДМО без вовлечения центра наибольший эффект от лазерного лечения ожидается при исходной центральной толщине сетчатки не более 350 мкм [1, 3, 4].

Терапевтический эффект лазерной коагуляции:

- выключение периферических зон ишемии,

- снижение выработки VEGF,

- регресс васкуляризации,

- предотвращение развития гемофтальма, отслойки сетчатки, неоваскуляризации радужки и угла передней камеры.

Панретинальную лазерную коагуляцию сетчатки обычно начинают с нижних отделов средней периферии, так как эти зоны могут стать недоступными в случае возникновения кровоизлияния в стекловидное тело. Далее лазерное воздействие продолжают, нанося коагуляты на всю поверхность средней периферии глазного дна от височных сосудистых аркад.

Фокальная лазерная коагуляция может потребоваться при персистирующей активности новообразованных сосудов, несмотря на ранее выполненную панретинальную лазерную коагуляцию.

Проведение лазерного лечения возможно в качестве адъювантной терапии к интравитреальному введению средства, препятствующего новообразованию сосудов, при персистирующем ДМО.

Интравитреальное введение лекарственных средств

Интравитреальные инъекции анти-VEGF-препаратов (ранибизумаб, афлиберцепт, бролуцизумаб) являются терапией первой линии при ДМО с вовлечением центра макулы [7]. Комбинированная терапия, включающая интравитреальные инъекции анти-VEGF-препаратов с последующей отсроченной лазерной коагуляцией, может способствовать достижению более стабильного функционального результата по сравнению с монотерапией. Морфометрическим критерием эффективности антиангиогенной терапии является снижение толщины сетчатки в центре не менее, чем на 20% (50-75 мкм).

Интравитреальный имплантат с дексаметазоном рекомендуется пациентам с ДМО, резистентному к лечению средствами, препятствующих новообразованию сосудов, и лазерному лечению, особенно в случаях артифакии, а также пациентам с высоким кардиоваскулярным риском.

Хирургическое лечение

Показаниями для хирургического лечения (витрэктомии) является возникновение таких осложнений, как [1]:

- обширный гемофтальм,

- витреоретинальные тракции,

- эпиретинальная мембрана с тракционным компонентом,

- тракционно-ревматогенная отслойка сетчатки.

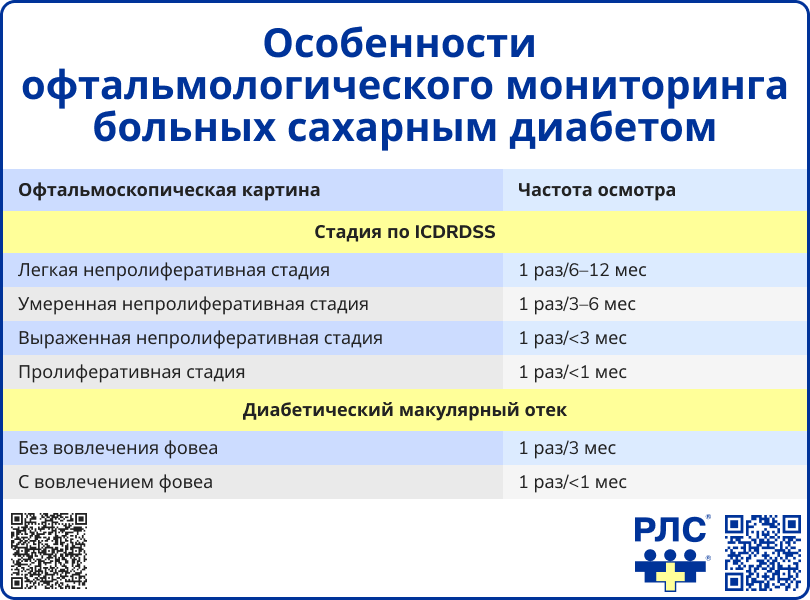

Скрининг

Первичный офтальмологический осмотр рекомендуется проводить пациентам с СД 1 типа через 3 года после установления диагноза, а с СД 2 типа – непосредственно после выявления заболевания [1].

При отсутствии ДР по результатам первичного осмотра последующие обследования проводятся с частотой 1 раз в 6 месяцев при уровне HbA1c >9,0% и 1 раз в год при HbA1c <9,0%.

Список литературы

- Клинические рекомендации Общероссийской общественной организации «Ассоциация врачей-офтальмологов», Общероссийской общественной организации «Общество офтальмологов России» «Сахарный диабет: диабетическая ретинопатия, диабетический макулярный отек», М.: 2023.

- American Academy of Ophthalmology (AAO). Preferred Practice Pattern: Diabetic Retinopathy, 2019.

- Eyewiki. Diabetic Retinopathy [Электронный ресурс]. URL: https://eyewiki.org/Diabetic_Retinopathy (дата обращения: 15.09.2025).

- UpToDate: Diabetic retinopathy: Classification, epidemiology, risk factors, and treatment. 2023.

- Филиппов В.М., Петрачков Д.В., Будзинская М.В., Сидамонидзе А.Л. Современные концепции патогенеза диабетической ретинопатии. Вестник офтальмологии. 2021;137(5‑2):306‑313.

- DCCT Research Group. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. NEJM. 1993.

- DRCR.net Protocol T. Comparative effectiveness of aflibercept, bevacizumab, and ranibizumab for diabetic macular edema. NEJM. 2015.

- Wilkinson CP et al. Proposed international clinical diabetic retinopathy and diabetic macular edema disease severity scales. Ophthalmology. 2003.

- UKPDS Group. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in type 2 diabetes. Lancet. 1998.

Чтобы проверить свои знания материала, пройдите квиз. Кликните на картинку, чтобы начать.

Автор статьи

Статьи по теме Офтальмология

- Первичная открытоугольная глаукома

- Возрастная макулярная дегенерация

- Старческая катаракта

- Миопия

- Конъюнктивит

Болезни в статье:

- E10-E14 Сахарный диабет

- I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия

- E78 Нарушения обмена липопротеинов и другие липидемии

- N08.3 Гломерулярные поражения при сахарном диабете (E10-14+ с общим четвертым знаком .2)

- H25 Старческая катаракта

- H33 Отслойка и разрывы сетчатки

- H40 Глаукома

Оцените статью:

- Диабетическая ретинопатия

- Дистрофия сетчатки у больных сахарным диабетом

- Геморрагическая диабетическая ретинопатия

- Дистрофия сетчатки у больных СД

Полужирным шрифтом выделены лекарства, входящие в справочники текущего года. Рядом с названием препарата может быть указан ежегодный уровень индекса информационного спроса (показатель, который отражает степень интереса потребителей к информации о лекарстве).

диабетическая ретинопатия

диабетическая геморрагическая ретинопатия, диабетическая ретинопатия, диабетической ретинопатией, диабетической ретинопатии, пролиферативная диабетическая ретинопатия, пролиферативную диабетическую ретинопатию,